Entretien : les règlements des différends frontaliers en Amérique latine (1/3)

Publié en mars 2025 aux éditions Mare & Martin, l’ouvrage collectif Règlement des différends frontaliers en Amérique latine propose une analyse approfondie des mécanismes de résolution des litiges territoriaux dans la région. Sous la direction de Jean-Baptiste Busaall, Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université Paris Cité et de Nathalie Clarenc, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Cité, il offre une lecture croisée d’arbitrages frontaliers historiques ou contemporains issus d’une sélection de cas emblématiques latino-américains.

Votre ouvrage aborde une problématique souvent méconnue du grand public, mais cruciale pour la stabilité régionale, des différends frontaliers. Sur quels fondements juridiques, historiques ou encore politiques, un État peut-il s’appuyer pour revendiquer (ou contester) la légitimité d’un lien avec un territoire disputé ?

Jean-Baptiste Busaall (J.B.B.) : Le territoire est à la fois un élément constitutif de l’État et l’espace sur lequel l’État projette sa souveraineté. En Amérique latine, l’origine des différends frontaliers est clairement historique. Pour le dire simplement, cela tient à deux choses.

D’une part, les concepts d’État, de finalité d’exercice du pouvoir et d’espace ont changé et l’une des conséquences de cela a été de créer une sorte de nécessité de transformer les zones de frontières aux contours imprécis en lignes de délimitation.

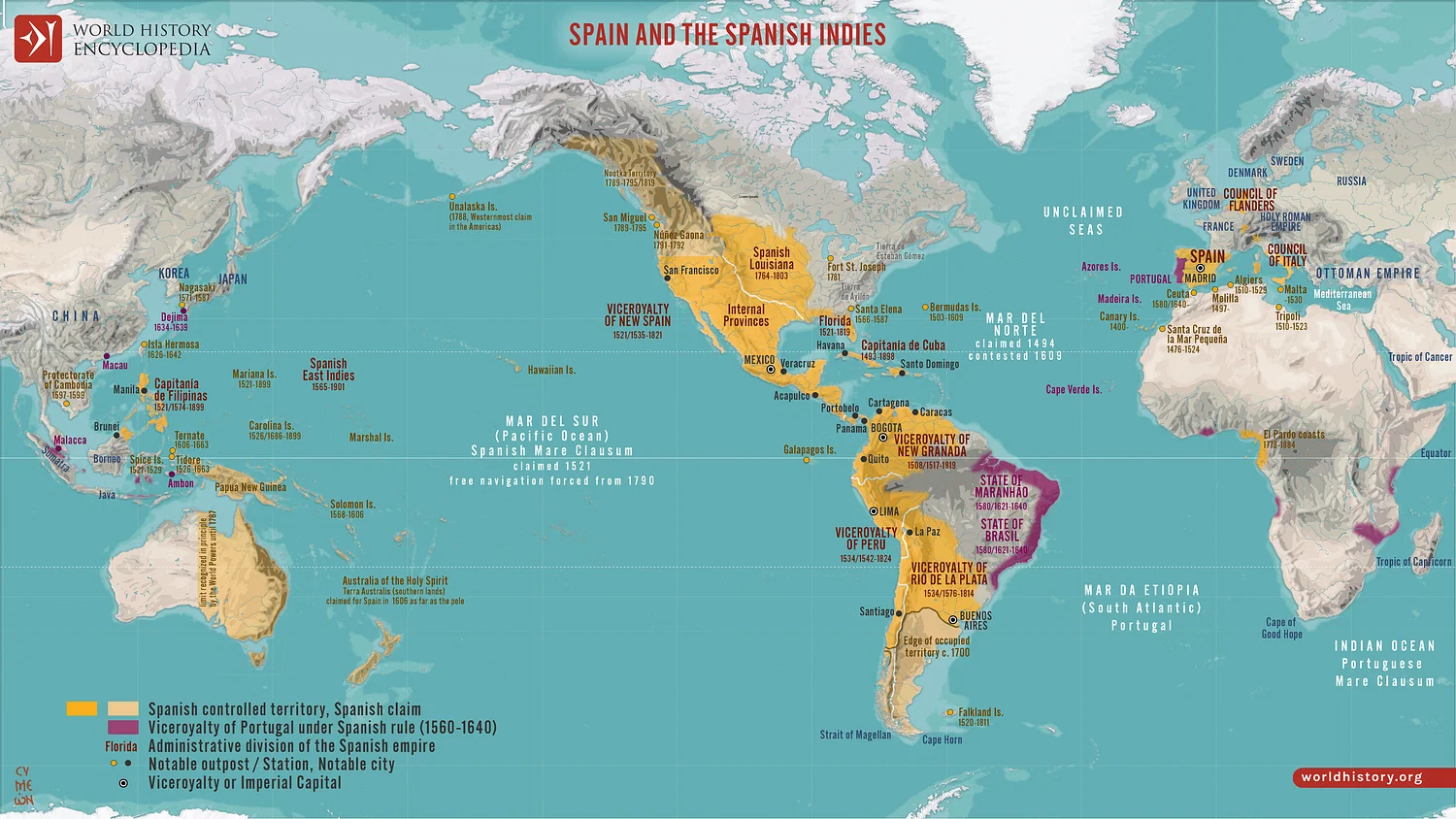

D’autre part, les Indes espagnoles, dont le souverain était unique (c’était le roi de Castille) se sont scindées en États indépendant au début du XIXe siècle, transformant des limites pour l’administration et le gouvernement interne de l’empire en frontières extérieures.

Cela a changé la nature des tensions relatives aux délimitations de compétences entre entités politiques.

Pour développer ces points, il convient d’abord de préciser que la définition classique de l’État composé d’un gouvernement, d’un territoire et d’une population, n’est pas aussi évidente que l’expression peut prêter à le penser et s’inscrit dans l’histoire d’une forme particulière de l’État qui est l’État-Nation. Elle associe gouvernement et population.

L’émergence de la nation entendue comme un collectif humain politiquement pertinent ne date que de la période que l’historiographie appelle l’ère des révolutions, entre le dernier tiers du XVIIIe siècle et le mitan du XIXe siècle. Avant cela, les populations sont sujettes de l’État sans, pour le dire simplement, en faire partie. En Amérique latine, le processus de formation des nations commence avec les mouvements d’indépendance vis-à-vis de la Monarchie espagnole à partir de 1810, mais c’est un processus progressif qui prend plus ou moins de temps selon les cas.

Par ailleurs, en dehors de l’Europe, l’espace et en particulier l’espace de l’État — son territoire — ne commence à faire l’objet d’une définition cartographique qu’à partir du dernier tiers du XIXe siècle. Cette nouvelle façon de décrire l’espace est mise en œuvre par des ingénieurs et topographes militaires dans le cadre d’une politique étatique de définition de l’espace de projection de l’État par le biais de cartes qui font exister des lignes frontières.

Des intérêts stratégiques — le plus souvent militaires ou économiques — viennent motiver les États à mieux identifier l’expansion maximale de leur domaine spatial.

À titre d’exemple, la revendication par le Venezuela de son domaine sur l’île aux Oiseaux (Isla de Aves) est d’abord motivée par la signature d’une convention de concession d’exploitation du guano.

Dans l’affaire du Contesté franco-brésilien en Guyane, l’exploitation de l’or et ses conséquences sont à l’origine d’un regain de tensions qui appellent une résolution.

Avant cela, la frontière est une région, une zone qui se caractérise soit comme un espace indéfini, un confins loin de tout et sans intérêt pour l’État (au milieu d’un désert par exemple), soit, au contraire, comme une zone d’échanges parfois intenses entre deux régions.

À l’époque Moderne, l’espace de l’État est celui où vivent des populations sur lesquelles les différentes autorités « politiques »/« publiques » exercent leur juridiction. Le pouvoir politique à l’époque Moderne se définit comme une juridiction, c’est-à-dire comme le droit de rendre la justice. On se situe dans un univers conceptuel qui ignore la trilogie des pouvoirs de Montesquieu. Faire la loi est une autre forme de rendre la justice. Les espaces sans population pertinente au regard de cette juridiction n’ont pas besoin d’être définis par l’État. Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y pas de population dans ces espaces, mais que ces populations ne dépendent pas de l’État.

En Amérique, c’est le cas des populations amérindiennes que l’on appelait « insoumises » ou « non civilisées », c’est-à-dire qui n’étaient pas incorporées au tissu institutionnel, politique et religieux des domaines de la Monarchie catholique. Dans les zones frontières d’échange, pouvaient s’exercer plusieurs juridictions réparties entre des autorités qui n’avaient pas leur siège au même endroit et dont l’espace ne coïncidait pas.

Le processus de désagrégation de l’empire colonial espagnol, ou dit autrement, le processus d’indépendance et de formation des nouveaux États américains concerne d’abord les communautés d’habitants espagnols de l’Amérique qui ensuite cherchèrent à se réunir pour former des entités plus grandes. L’espace des nouveaux États fut donc d’abord défini en fonction de l’espace juridictionnel de l’époque coloniale, laissant sur le plan géographique des zones indéfinies.

Les nouveaux États succédaient à l’Espagne dont les titres de possessions, fondées sur des bulles pontificales de la fin du XVe siècle, étaient sur les terres découvertes et à découvrir. Ainsi, même les espaces « vides » entre les établissements espagnols d’Amériques relevaient de la souveraineté espagnole, même s’ils n’avaient aucune pertinence politique du point de vue des institutions de tous types de la colonisation.

Le principe uti possidetis juris fut affirmé au moment de la formation d’unions entre communautés devenues indépendantes et souveraines pour constituer des États. Il s’agissait d’assurer une continuité de l’espace en évitant que des régions ne soient considérées comme res nullius. L’enjeu était d’autant plus important qu’il fallait aussi neutraliser les appétits des puissances coloniales européennes montantes, en particulier le Royaume-Uni, pour éviter qu’elles ne s’emparent de ces espace « vides ».

Plusieurs décennies après les indépendances, se posa la question d’une redéfinition entre les nouveaux États de leurs limites respectives. Comme leurs territoires respectifs avaient été définis selon les critères juridictionnels, cela conduisit à démultiplier les disputes territoriales sur les zones frontalières.

La question n’existait pas seulement entre les États à l’échelle internationale, mais aussi entre les États fédérés à l’échelle interne.

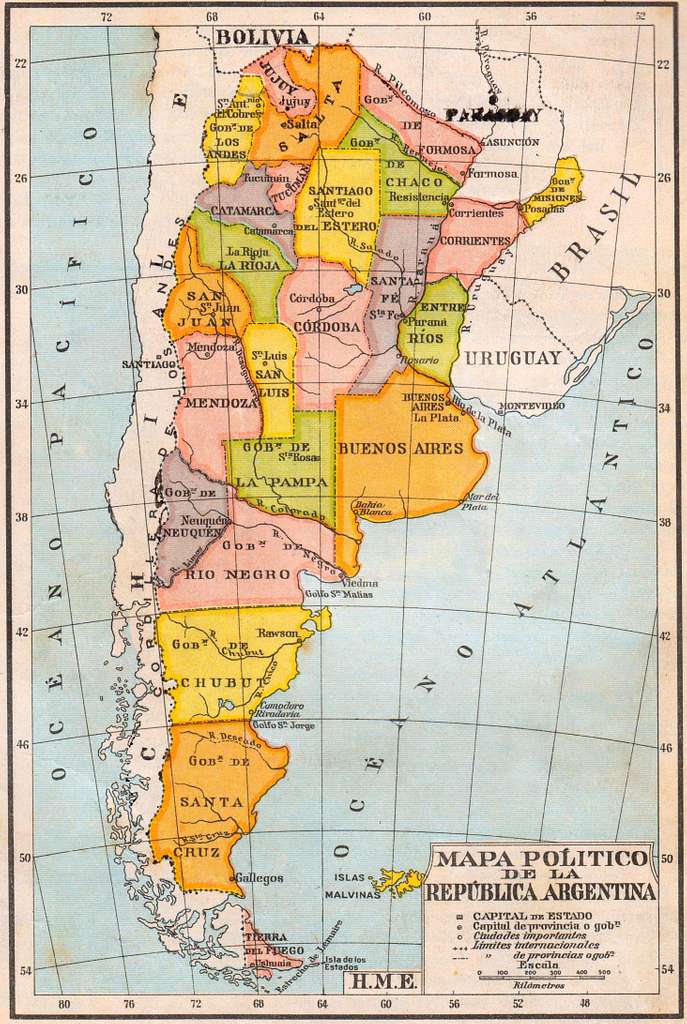

Les nouveaux États entreprirent par ailleurs des politiques parfois concurrentes d’expansion dans les zones « vides » qui firent l’objet d’un processus de colonisation « interne ». L’histoire de l’Argentine en est un exemple paradigmatique.

Tout cela explique l’importance de l’Histoire et des archives historiques pour régler les conflits frontaliers pour savoir si un espace à l’époque coloniale dépendait de telle ou telle autre autorité espagnole dont les États étaient devenus les successeurs.

Nathalie Clarenc (N.C.) : La collectivité territoriale prend ancrage sur une assise territoriale réelle (le pays précède l’État) mais cela n’empêche pas l’État de se constituer dans des frontières encore indéterminées. Par exemple, les frontières de la Belgique ou de la Pologne n’ont été fixées de façon définitive que plusieurs années après l’émergence de ces États. En Amérique Latine, ce phénomène est plus visible qu’en Europe, car il concerne de plus nombreux États depuis leur genèse et marque leurs relations depuis toujours et jusqu’à nos jours. L’ouvrage recense un certain nombre de cas permettant de comprendre quels types d’arguments sous-tendent ces litiges.

Les motivations politiques sont omniprésentes, à des degrés divers.

L’enjeu politique est fondamental lorsque la revendication territoriale est vécue comme une question existentielle, comme dans le cas de l’accès à la mer de la Bolivie ; il reste important lorsqu’il s’agit de l’exploitation économique d’un fleuve frontalier comme dans les litiges entourant l’utilisation du San Juan ; parfois il est purement symbolique lorsqu’il porte sur quelques mètres de plage comme dans le cas de la lagune de Los Portillos / Harbor Head.

On ne saurait donc sous-estimer l’importance politique, économique et sociale des affaires analysées dans l’ouvrage.

Cependant, les justifications politiques ou économiques du litige sont indifférentes du point de vue du droit : pour se prêter à un règlement par un arbitre ou un juge international, il est nécessaire de faire valoir des arguments juridiques. La juridiction (dont, comme son nom l’indique, la fonction est de « trancher en droit ») ne peut se prononcer que sur des réclamations formées sur des contestations réciproques de droits existants, c’est une condition essentielle de leur recevabilité. Seul un différend justiciable (et non seulement politique) confère aux parties un intérêt à agir en justice.

Il est donc essentiel pour les États de faire valoir des justifications juridiques à l’appui de leurs revendications frontalières. Quelles sont-elles ? Quels sont les titres juridiques pouvant servir d’armature aux revendications territoriales ?

Dans certains cas, le titre est établi dans un traité (dans l’ouvrage, on en trouve de nombreux exemples, notamment dans les traités de paix conclus à l’issue de la Guerre du Pacifique ou les traités relatifs à l’exploitation d’un fleuve transfrontalier comme le San Juan) : la revendication territoriale se confond alors avec une question d’application et d’interprétation du traité.

En l’absence de traité, le droit coutumier permet de fonder une revendication territoriale au titre de l’occupation effective de l’espace en cause, et dans le contexte de la décolonisation, au titre du principe uti possidetis juris au sujet duquel Jean-Baptiste Busaall a déjà fourni d’utiles éclaircissements, et au sujet duquel l’ouvrage fournit de nombreuses analyses.

Comme vous le mentionnez au sein de votre ouvrage, “14 affaires ont été introduites devant la Cour internationale de justice au sujet de différends territoriaux ou frontaliers en Amérique Latine.” (p26). Un tel chiffre semble témoigner à la fois d’une récente judiciarisation des différends dans la région, mais aussi d’une volonté de recourir aux mécanismes pacifiques de règlement. Dans ce contexte, comment qualifieriez-vous aujourd’hui le niveau de coopération et de dialogue entre les différents États d’Amérique latine ?

J.B.B. : On peut rappeler qu’il y a eu une quarantaine d’arbitrages entre 1880 et 1914 (cf. p. 11, note 2).

N.C. : En effet, on peut réellement parler de « juridictionnalisation » des différends frontaliers en Amérique Latine, d’abord sous la forme arbitrale au XIXème siècle puis judiciaire avec le recours massif à la Cour internationale de justice depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

La volonté de recourir aux mécanismes pacifiques de règlement s’explique d’abord par le refus de recourir à la guerre dans le règlement des litiges frontaliers.

Depuis 1946, avec la Charte des Nations Unies (art. 2 § 4), cela correspond aussi à l’obligation fondamentale faite aux États de ne pas employer la force dans les relations internationales.

« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Pour répondre à votre question sur ce qu’il advient des négociations et du dialogue direct entre les États dans un contexte de recours au juge international, il suppose de revenir brièvement sur le sens de l’obligation de règlement pacifique des différends (dont la valeur coutumière est aujourd’hui largement admise).

Au sens de cette obligation, les négociations (notamment directes) figurent parmi les modes de règlement pacifique les plus largement pratiqués – mais elles sont rarement obligatoires et n’entraînent pas d’obligation de parvenir à un accord. Si aucun accord ne peut être trouvé par voie de négociation, les États choisissent alors parfois de confier le règlement de leur différend à un juge ou un arbitre international. En ce sens, la juridictionnalisation du litige est un aveu d’échec des négociations.

L’ouvrage contient une affaire particulièrement édifiante à cet égard, opposant la Bolivie au Chili sur l’obligation de négocier un accès au Pacifique (voir pp. 147 et s.).

Après plus d’un siècle de négociations infructueuses avec le Chili sur ce sujet, la Bolivie demandait à la Cour internationale de justice, non pas de lui accorder un accès au Pacifique (en l’absence de droit existant en ce sens) mais de reconnaître l’existence, à la charge du Chili, d’une obligation de négocier en vue de lui accorder un tel accès.

La juridiciarisation du différend était ici non pas une façon de clôturer les négociations au profit d’un règlement judiciaire, mais une tentative désespérée, de la part de la Bolivie, de relancer les négociations moribondes.

Pourtant, comme la Cour n’a pas suivi la Bolivie dans son argumentation, l’arrêt rendu en 2016 a conforté le Chili dans son refus de poursuivre les négociations sur le sujet.